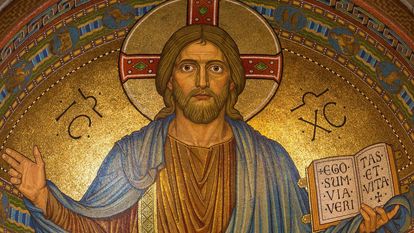

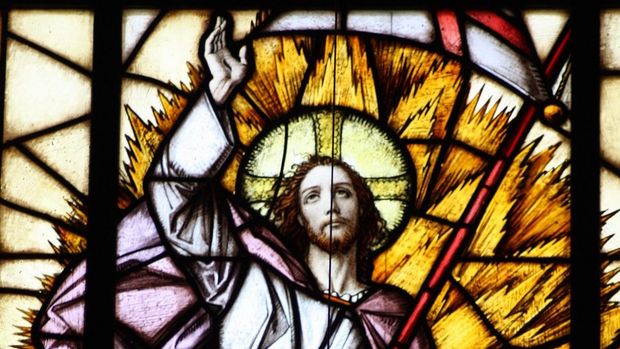

Ostern ist das zentrale und wichtigste Fest im Kirchenjahr. Ohne Ostern gäbe es auch keine anderen christlichen Feste. Der christliche Glaube steht und fällt nämlich mit der Auferstehung: Nicht Leid und Tod haben das letzte Wort, sondern das Leben bei Gott.

Dabei steht das Osterfest in ganz enger Verbindung mit dem jüdischen Pessachfest (beachte zum Beispiel die Herkunft des italienischen „Pasqua“). Für das christliche Verständnis des Osterfestes ist es wichtig, sich die Bedeutung des Pessachfestes in Erinnerung zu rufen: Beim Pessachfest wird der Auszug aus Ägypten (Exodus) gefeiert und damit die Befreiung aus der Sklaverei. In der Nacht vor dem Aufbruch wurde ein Lamm, das sogenannte Pessach-Lamm, geopfert und dessen Blut an die Türpfosten gestrichen. Die Familien mit dem Blut am Türpfosten wurden verschont und von Gott gerettet (vgl. Ex 12-13).

Jesus wird dementsprechend als das „neue“ Pessachlamm verstanden: Kreuz und Auferstehung Jesu Christi führen zur Befreiung von Sünde und Tod.

Die ersten Christinnen und Christen feierten zunächst weiterhin das Pessachfest mit christlicher Deutung. Dann aber entwickelte sich daraus eine eigene Osterfeier (mit jüdischem Hintergrund!), wobei sich diese Feier über drei Tage erstreckt: vom Leidensweg und Tod Jesu am Kreuz (am Freitag) bis zur Auferstehung am Sonntag (vgl. den Hinweis zum Triduum Sacrum unter Gründonnerstag).

Die Osternacht wird auch als „die Nacht der Nächte“ bezeichnet, denn die österliche Nachtwache ist die zentrale Feier des Christentums (beachte nochmals: die wichtigste Nacht nach biblischer Tradition ist Nacht des Pessach, die Nacht vor dem Auszug). Die Feier der Osternacht beginnt nicht vor Sonnenuntergang und muss bis Sonnenaufgang beendet sein. Interessante Beobachtung: In der frühen Kirche wurde die Osternacht als Nachtwache über diesen gesamten Zeitraum gefeiert; heutzutage hingegen wird diese Zeitspanne als frühester und spätester möglicher Feierzeitpunkt praktiziert, wobei meist bereits unmittelbar nach Sonnenuntergang gefeiert wird.

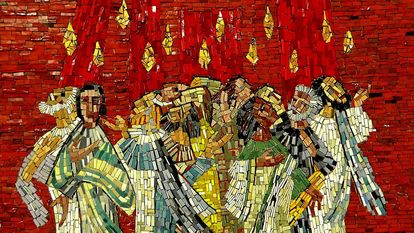

Die Feier der Osternacht beginnt mit einer Lichtfeier (Luzenar): Der Sieg Christi über den Tod wird durch den Sieg des Lichtes über die nächtliche Finsternis vergegenwärtig.

Der Priester entzündet im Freien die Osterkerze am zuvor gesegneten Osterfeuer. Dann geht er mit der Osterkerze in die dunkle Kirche und gibt dort ihr Licht mit dem Ruf „Lumen Christi“ (Das Licht Christi) an die Gläubigen weiter. Antwort der feiernden Gemeinde: „Deos gratias“ (Dank sei Gott“).

Es versteht sich von selbst, dass die Osternacht bei Kerzenschein und nicht bei künstlichen Licht gefeiert wird. Ebenso sollte es selbstverständlich sein, dass die Gläubigen warten, bis ihnen das Licht von der Osterkerze gereicht wird. Ein „Selbstanzünden“ der Kerze mithilfe eines eigenen Feuerwerkzeugs würde anzeigen, dass diese Person Selbstversorger ist und das Licht des Auferstandenen nicht braucht.

Es folgt das Exsultet, das festlich gesungene Lobpreis auf die Osterkerze.

Dann folgt die Vigilfeier, eine ausgedehnte Verkündigung und Betrachtung der Heiligen Schrift, bzw. des Alten Testaments. Sie deuten das Geheimnis dieser Nacht im großen Zusammenhang der Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk:

Erste Lesung aus Gen 1,1-2,2

Warum gibt es eine Welt? Warum gibt es uns? Am Anfang unserer Bibel steht ein feierliches Gedicht, das erzählt, dass die Welt von Gott gewollt ist und der Mensch das Meisterstück seiner Erschaffung ist.

Zweite Lesung aus Gen 22,1-18

Gott ist ein Gott des Lebens - daran werden wir immer wieder erinnert. Aber was ist mit unseren dunklen Erfahrungen? Wie fremd und widersprüchlich kann mir Gott in so mancher Lebenssituation sein. Die Lesung thematisiert diese dunklen Erfahrungen. Die Lesung endet aber nicht in Verzweiflung, sondern endet mit der Verheißung und dem Segen Gottes. Gott ist ein Gott des Lebens.

Dritte Lesung aus Ex 14,15-15,1

Gewalt, Unterdrückung und lebensbedrohende Chaosmacht – dafür steht der Name Ägypten in der folgenden Lesung. Die Israeliten wurden in höchster Bedrohung auf wunderbare Weise gerettet – nicht aus eigener Kraft wurden sie gerettet, sondern Gott hat sie befreit.

Vierte Lesung aus Jes 54,5-14

Verletzungen der Vergangenheit belasten die Gegenwart und können die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nehmen. Gott wendet sich dem Menschen zu und schenkt ihm Hoffnung und neues Leben.

Fünfte Lesung aus Jes 55,1-11

Viel Geld und Mühen werden oft für etwas eingesetzt, das doch nur kurzfristig Erfüllung schenkt. Gott schenkt wirkliches Leben. Er ist uns ganz nah, bleibt aber auch der ganz andere.

Sechste Lesung aus Bar 3,9-15.32-4,4

Das Heil ist nahe – wenn wir das ergreifen, was Gott uns anbietet. Das Heil ist nahe – wenn wir umkehren und uns am Wort Gottes orientieren.

Siebte Lesung aus Ez 36,16-17a.18-28

Das Volk ist Gott gegenüber untreu geworden, Gott aber bleibt treu, viel mehr noch: Gott schenkt dem Volk ein neues Herz und einen neuen Geist. Diese neue Beziehung lässt erkennen, dass Gott Jahwe, der „Ich bin da“ ist.

Mit dem folgenden Gloria wird eigentlich schon der nächste Teil der Feier eröffnet, nämlich die Eucharistiefeier. Sie beginnt mit der Liturgie des Wortes. Nach dem Tagesgebet folgen Lesungen aus dem Neuen Testament:

Epistel aus Röm 6,3-11

Menschliche Unterdrückung, Gewalt und Sünde haben ihre Macht über uns verloren. Wer auf Christus getauft wurde, ist frei von der Macht des Todes. Wir sind berufen mit Christus und in Christus für Gott zu leben.

Evangelium aus Mt 28,1-10 (Lesejahr A)oder Mk 16,1-7 (Lesejahr B)oder Lk 24,1-12 (Lesejahr C)

Jesus, der Gekreuzigte ist nicht mehr im Grab. Er ist auferstanden!

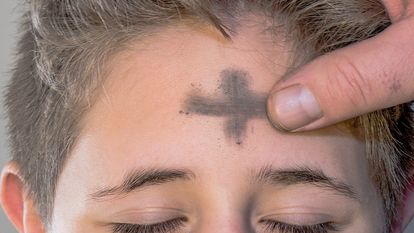

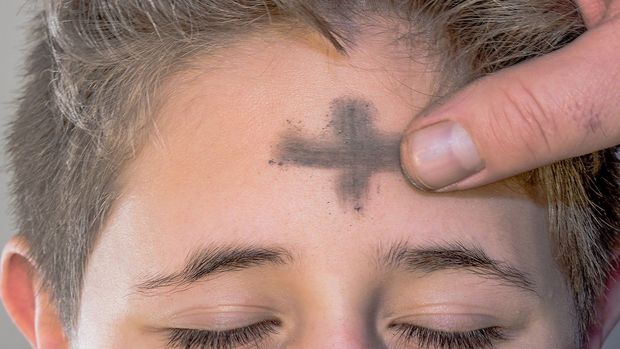

Das Halleluja vor dem Evangelium ist ein besonders feierliches Halleluja, ist es ja das erste das seit dem Aschermittwoch gesungen wird.

Nach der Homilie folgt die Tauffeier. Die Osternacht ist seit der Alten Kirche die bevorzugte Tauftermin. Mit der Taufe beginnt dür den Gläubigen ein neues Leben, das durch Tod und Auferstehung Jesu Christi ermöglicht wird. Findet in der Pfarrgemeinde keine Taufe statt, dann wird anstelle der Taufe das Taufbekenntnis feierlich erneuert.

Nach der Tauffeier folgt die Gabenbereitung und somit beginnt die eucharistische Liturgie (und somit der zweite Teil der Eucharistiefeier). Sie wird als Ritual der Vorausschau und Vorwegnahme der Wiederkunft Christi gefeiert. Weil diese noch nicht stattgefunden hat, vergegenwärtigt die Eucharistiefeier das Reich Gottes und verweist auf die endgültige Gottesherrschaft.

In der Messfeier am Ostersonntag wird das Ostergeheimnis nochmals entfaltet.

Es folgt die fünfzigtätige Osterzeit, die dieses Ostermysterium vertieft.