Ein Zeichen der Hoffnung in diesem Heiligen Jahr 2025: Fehler erkennen, zugeben und aufarbeiten

Liebe Schwestern und Brüder in unserer Diözese Bozen-Brixen!

Die unabhängige Missbrauchsstudie, die unsere Diözese in Auftrag gegeben hat, schlug große Wellen, weit über unsere Diözese und über Südtirol hinaus, und löste unterschiedliche Reaktionen aus: Entsetzen, Scham, Trauer, Zorn, Unverständnis, aber auch Respekt, Dankbarkeit, Lob, Anerkennung und die Bereitschaft, sich für eine Kultur- und Mentalitätsveränderung einzusetzen. Mich persönlich fordert neben den vielfältigen Erfahrungen menschlichen Leides vor allem eines heraus: die mangelnde Fehlerkultur, die es im Umgang mit Missbrauch offenbar auch in unserer Diözese gegeben hat und gibt. Obwohl wir so oft von Vergebung sprechen, obwohl wir in jedem Vater unser um Vergebung bitten, obwohl uns die gesamte biblische Geschichte auffordert, Fehler einzugestehen, obwohl uns ein eigenes Sakrament der Umkehr und der Sündenvergebung geschenkt ist, fällt es uns oft schwer, Schuld und Sünde zu benennen und umzukehren – auch als Kirche. Fehlerkultur heißt, einen Fehler nicht zu vertuschen, zu verheimlichen, zu banalisieren, sondern zu benennen, einzugestehen und um Vergebung zu bitten. Fehlerkultur setzt Ehrlichkeit voraus und auch die Bereitschaft, geschehenes Unrecht möglichst nicht mehr zuzulassen und neuem Unrecht nicht mehr den Boden zu bereiten. Eine gute Fehlerkultur macht uns als Kirche demütig, aber auch entschieden im Umgang mit Fehlern und Sünden in den eigenen Reihen.

Das Paradox der christlichen Hoffnung

Die Osternacht ist die wichtigste Feier des ganzen Kirchenjahres. Schon in der frühen Kirche verstand man die österliche Bußzeit als die Vorbereitung darauf. Nach dem Entzünden des Osterfeuers und dem Einzug mit der Osterkerze in den dunklen Kirchenraum wird das Osterlob verkündet. Dort stehen die starken Worte: „Wahrhaftig, umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser gerettet. O unfassbare Liebe des Vaters: Um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden!“

Diese Worte enthalten das Paradox der christlichen Hoffnung: Selbst aus der tiefsten Schuld kann Verwandlung entstehen – aber ohne das begangene Unrecht zu relativieren. Es gibt die Erfahrung, dass es Schuld gibt, die auf Erden nicht vergeben wird, zumindest nicht von den Betroffenen selbst. Diese offene "Rechnung" bleibt ein Faktum, mit dem wir in unserer Verantwortung leben müssen. Im Licht von Tod und Auferstehung Christi aber gibt es keine unvergebbare Sünde mehr – wenn der Mensch sie zugibt und um Vergebung bittet.

Der Realismus der Bibel

Viele große Gestalten der Bibel werden uns als nicht fehlerfreie Menschen erzählt und vor Augen gestellt. Ganz im Gegenteil. Es sind Menschen mit Brüchen in ihrer Lebensgeschichte. In der Mosegeschichte wird nicht verschwiegen: „Da sah er, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Stammesbrüder. Mose sah sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass sonst niemand da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn“ (Ex 2,11-12). König David lädt große Schuld auf sich, weil er die Frau des Urija für sich beansprucht. Er schickt ihn in den Tod, um seinen Plan durchführen zu können: „Stellt Urija nach vorn, wo der Kampf am heftigsten ist, dann zieht euch von ihm zurück, sodass er getroffen wird und den Tod findet“ (2 Sam 11,15). Von den Aposteln, dem engsten Kreis um Jesus, sagt der Evangelist Markus nach der Gefangennahme ihres Meisters die dramatischen Worte: „Da verließen ihn alle und flohen“ (Mk 14,50). Und von Saulus, der als Paulus zur überragenden Gestalt der Urkirche werden sollte, heißt es in der Apostelgeschichte bei der Steinigung des Stephanus: „Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß…Saulus aber war mit dem Mord einverstanden.“ (Apg 7,58; 8,1).

Petrus, der Fels und der Satan

Keine andere neutestamentliche Gestalt wird uns nach und neben Jesus so ausführlich, so lebendig, so einprägsam, so menschlich erzählt und vorgestellt wie Petrus: Hier der Fels, dort der Stolperstein auf dem Weg! „Fels“ und „Satan“, Höhe und Tiefe, Berufung und Abfall, Begeisterung und Verrat, das Zugeben von Schuld und sein Nichtverstehen stehen dicht nebeneinander. Petrus muss ein Leben lang lernen: Er kann Jesus nur dann als den Christus bekennen, wenn er bereit ist, ihm auf seinem Weg zu folgen, hinauf nach Golgotha, über das Kreuz zur Auferstehung. Im letzten Kapitel des Johannesevangeliums, bei der Einweisung in seinen Hirtendienst, wird noch einmal das Versagen und die Schwäche des obersten Amtsträgers der Kirche im dreimaligen Fragen nach seiner Liebe offen angesprochen. Nur auf diesem Hintergrund, nur im Bewusstsein seiner Schuld, kann er bekennen: „Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich liebe“ (Joh 21,17).

Schärfer kann man es nicht zum Ausdruck bringen: Petrus, der Fels der Kirche, ist auch ein Satan, ein Gegenspieler Gottes! Der Jünger, der durch die Gabe Gottes ein starker Fels werden kann, zeigt sich auch als das, was er in seiner menschlichen Schwachheit ist: ein sinkender Petrus, ein Stein auf der Straße, ein Stein, an dem man anstoßen und zu Fall kommen kann – ein „skandalon“.

An keiner anderen biblischen Gestalt wird so markant deutlich, was christliche Fehlerkultur bedeutet: Fehler nicht verschweigen, Fehler zugeben, an ihnen reifen, an ihnen nicht verzweifeln und über sie weinen.Fehlerkultur bedeutet im Schauen auf Petrus, den Ersten der Apostel, aber auch, Verantwortung zu übernehmen, ohne auf Vergebung oder Verständnis zu pochen.

„Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern…“

In der christlichen Tradition hat man das, was wir heute unter Fehlerkultur verstehen, „Schuldbekenntnis“ genannt. Jede Eucharistiefeier fängt damit an. Dahinter steckt die Einsicht, dass wir Menschen nicht der Maßstab aller Dinge sein sollten. Wir machen Fehler und brauchen die Vergebung – als Einzelne und als Gemeinschaft. Gott gönnt uns eine lebendige Fehlerkultur. Er hilft uns, Fehler einzugestehen und zu berichtigen. Das sorgt für Selbsterkenntnis und neue Denkansätze.

Ostern, das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens, sagt uns: Es gibt den Erlöser als Urheber der Vergebung! Deswegen ist eine Mentalität und eine Kultur, die uns Mut macht zum Eingeständnis von Versagen, Fehlverhalten und Schuld zutiefst christlich. Sie führt nicht in einen Abbruch, sondern zur Vergebung und zu einem konstruktiven und kreativen Neuanfang, zu einer Erfahrung von Auferstehung inmitten unserer Beziehungen und unserer Welt. Wir dürfen als gläubige Menschen hoffen, dass diese österliche Zusage auch nach den leidvollen Missbrauchstaten und dem Umgang damit gilt.

Einander Fehler sagen dürfen

Fehlerkultur bedeutet vor diesem Hintergrund nicht nur, eigene Fehler zu bekennen, sondern auch die Bereitschaft, sich Fehler von anderen sagen zu lassen. Dies schafft eine Atmosphäre, in der nicht nur um Vergebung gebeten, sondern auch Raum geschaffen wird, um Kritik anzunehmen. Diese Bereitschaft zeigt Demut und Offenheit. Sie schafft ein Klima des Vertrauens, das Betroffenen signalisiert: Ihre Erfahrungen werden nicht ausgeblendet, ihr Leid wird nicht verschwiegen und ihre Worte werden gehört. Fehlerkultur ist ein gelebter Dialog, in dem auch schmerzhafte Wahrheiten ausgesprochen werden dürfen. Ich bin bereit, nicht nur Fehler einzugestehen, sondern ich bin auch offen dafür, dass andere mich auf Fehler hinweisen. Das kann das Vertrauen in den Veränderungsprozess deutlich stärken.

Aus Fehlern lernen

Im Johannesevangelium steht der Satz: „Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien“ (Joh 8,32). Ausgehend von der schmerzlichen, erniedrigenden und beschämenden Tatsache, dass in unserer Kirche Missbrauch begangen wurde, müssen wir uns alle fragen, wie wir mit Macht, Autorität, menschlicher Sexualität und zwischenmenschlichen Beziehungen im Sinne der christlichen Grundwerte umgehen.

Das erfordert eine ehrliche und radikale Gewissenserforschung auf persönlicher wie auch auf struktureller Ebene, das heißt als Kirche mit all ihren Einrichtungen. Da ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir uns auf die Seite der Opfer und aller Betroffenen stellen. Sie gehören auch in der Auswertung und im Lernen aus der Missbrauchsstudie in die Mitte des Nachdenkens und der Umsetzung.

Wir alle können und müssen uns fragen: Von welchen Werten ist unser Umgang miteinander getragen? Wie werden wir der Würde jedes Menschen und dem Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit jeder Person, ganz besonders der Kinder und Jugendlichen, gerecht?

Hier können und müssen Kirche und Gesellschaft in einen neuen Dialog treten. Ohne von der Verantwortung der Kirche auf irgendeine Weise abzulenken, dürfen wir nicht verschweigen, dass der größte Teil sexualisierter Gewalt in den Familien und im familiären, verwandtschaftlichen und nachbarschaftlichen Kontext geschieht. Außerdem sind wir mit der Besorgnis erregenden Tatsache konfrontiert, dass sexualisierte Gewalt an Minderjährigen immer häufiger über die sozialen Medien und das Internet erfolgt. Eben weil Missbrauch häufig und überall – innerhalb und außerhalb der Kirche – geschehen kann und geschieht, braucht es eine radikale und zutiefst menschliche und christliche Mentalitätsänderung: Weg von einer Kultur des Ausblendens hin zu einer Kultur des Hinschauens; weg von einer Kultur des Sich-nicht-Einmischens, hin zu einer Kultur der Transparenz, der Offenheit und der Mit-Verantwortung. Das geht alle an und da braucht es alle! Echte und ehrliche Fehlerkultur konfrontiert uns auch mit der nüchternen und realistischen Erkenntnis: Schuldig werden können nicht nur die anderen – sondern auch ich.

Noch einmal: Mut zu einer Fehlerkultur, die dem Evangelium entspricht

Haben wir nicht von klein auf gelernt, dass es unangenehm wird, wenn wir bei Fehlern erwischt werden? Haben wir nicht viel zu oft, auch als Kirche, uns und anderen zu vermitteln versucht, dass wir keine Fehler machen? Aber als Menschen, auch als gläubige Menschen, sind wir nun einmal nicht fehlerfrei, und „Keine Fehler machen“ ist keine realistische Option. Deshalb verfallen wir immer und immer wieder der Versuchung, Fehler zu verstecken. Vor uns selbst. Vor anderen Menschen. Und auch vor Gott.

Dabei hat Gott eine ganz andere Fehlerkultur! Jesus ist in Person die ausgestreckte, rettende, versöhnende Hand, die Gott uns entgegenhält - immer und immer und immer wieder. Vor Gott, der uns immer wieder einen Neuanfang gewährt, brauchen wir unsere Fehler nicht zu verstecken. Diese göttliche Barmherzigkeit inspiriert uns, auch im Umgang miteinander eine Fehlerkultur zu entwickeln, die von Respekt, Einfühlsamkeit und Lernbereitschaft geprägt ist. Der entscheidende Bruch entsteht dort, wo wir Fehler verschweigen, aus Angst vor den Konsequenzen, und sie dadurch verharmlosen. Diese Dynamik kann dazu führen, dass sich Fehlverhalten unbemerkt und schleichend ausbreitet.

Im Licht der österlichen Botschaft kann jedoch gerade das Anerkennen von Fehlern der Anfang eines neuen, befreiten Lebens sein. So erhält auch der Gedanke der "glücklichen Schuld" eine neue, hoffnungsvolle, lebenspraktische Dimension: Fehler anzuerkennen bedeutet nicht nur, Schwäche zu zeigen, sondern den Mut zu haben, den ersten Schritt zur Heilung zu gehen.

Ostern, das älteste, wichtigste und größte Fest unseres Glaubens, schenke uns in diesem Heiligen Jahr jene tragende Hoffnung auf Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, der uns in seinem verzeihenden und befreienden Umgang mit unserer Schuld zu Botschafterinnen und Botschaftern für eine neue, ernsthafte Fehlerkultur und so zu Pilgerinnen und Pilgern der Hoffnung werden lässt.

Verbunden in IHM und untereinander

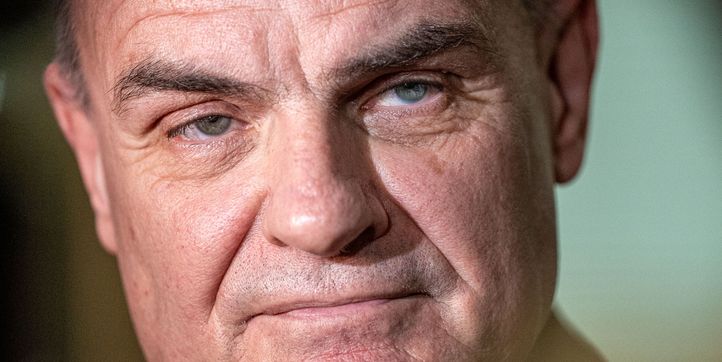

Euer Bischof

+ Ivo Muser